Classificação de Atlanta Revisada – Coleções Fluidas Peripancreáticas

Objetivo

A Classificação de Atlanta (1992) foi conduzida para uniformizar critérios diagnósticos, definir fases da doença, classificar gravidade e padronizar a descrição das complicações locais e sistêmicas da pancreatite aguda. O objetivo principal foi reduzir ambiguidades e permitir uma comunicação clara entre clínicos, pesquisadores e radiologistas, além de favorecer comparabilidade entre estudos e definição prognóstica.

Em sua revisão realizada em 2012 é feita uma distinção importante entre coleções compostas somente de fluido versus aquelas que surgem da necrose e contêm um componente sólido (e que também podem conter quantidades variáveis de fluido).

Critérios

Diagnóstico de Pancreatite Aguda (2 de 3 critérios):

- Dor abdominal típica.

- Amilase/lipase >3x o limite superior normal.

- Achados típicos em imagem (TC, RM, US).

Fases da doença

- Fase precoce: até 1ª semana, dominada pela resposta inflamatória sistêmica (SIRS).

- Fase tardia: após 1ª semana, caracterizada por complicações locais e persistência de falência orgânica.

Tipos morfológicos

- Pancreatite intersticial edematosa: aumento difuso/local, realce homogêneo, geralmente autolimitada.

- Pancreatite necrosante: necrose pancreática e/ou peripancreática (estéril ou infectada).

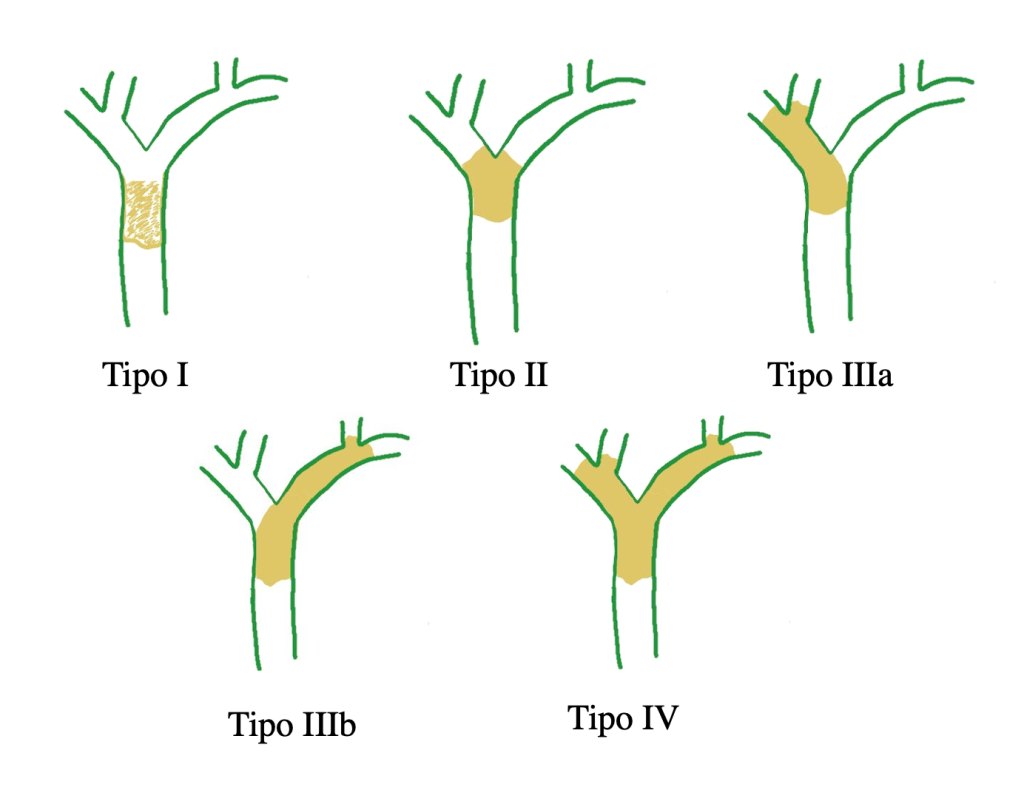

Complicações locais (definições por TC)

- Coleção fluida aguda peripancreática (<4 semanas, sem parede definida).

- Pseudocisto: coleção encapsulada fluida, >4 semanas, sem componente sólido.

- Coleção necrótica aguda: coleção heterogênea (fluido + necrose), sem cápsula, <4 semanas.

- Walled-off necrosis (WON): coleção encapsulada de necrose pancreática/peripancreática, >4 semanas.

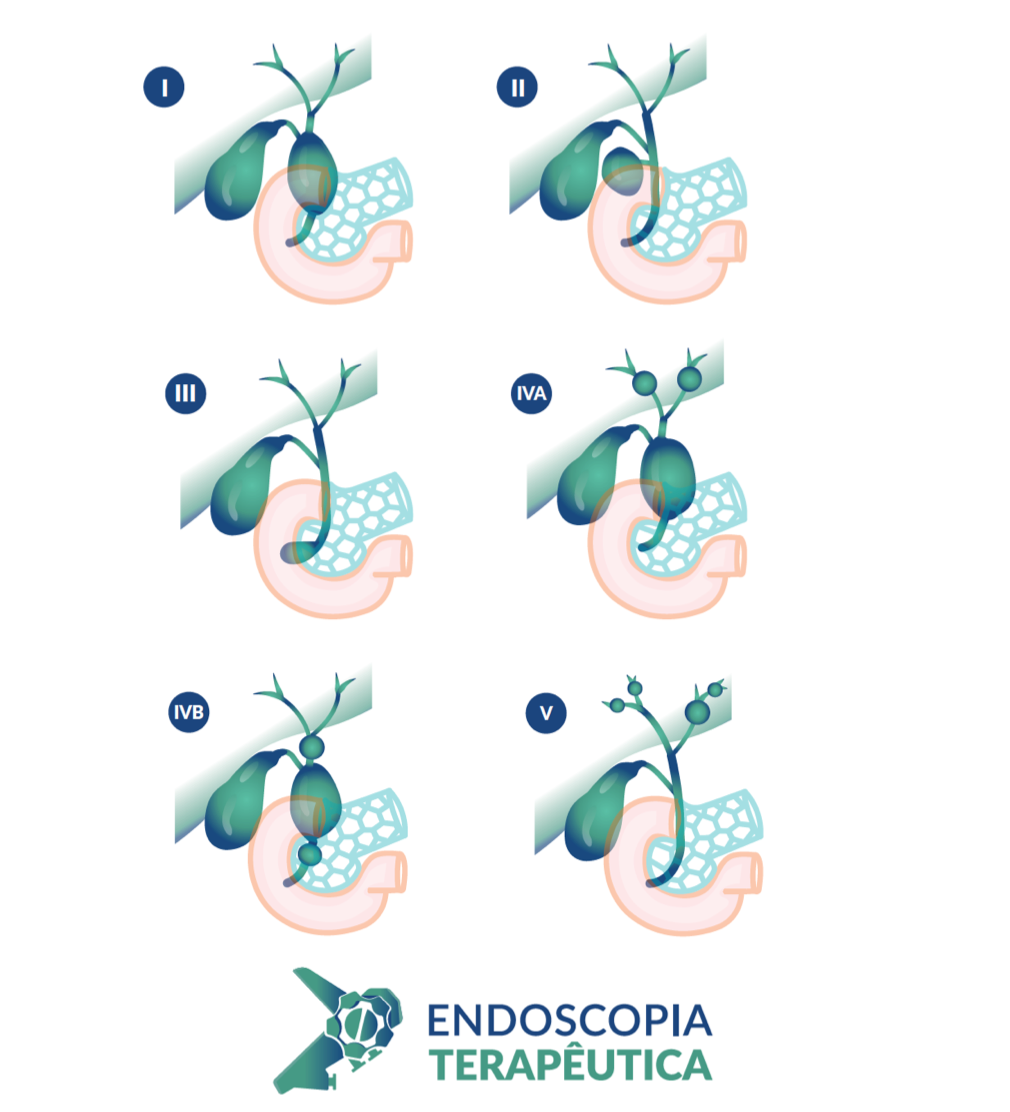

A coleção fluida peripancreática aguda (< 4 semanas) e o pseudocisto pancreático (crônica > 4 semanas) evoluem a partir da pancreatite aguda intersticial.

A coleção necrótica aguda (< 4 semanas) e a walled-off necrosis (crônica > 4 semanas) evoluem a partir da pancreatite aguda necrotizante.

Gravidade

-

- Leve: sem falência orgânica, sem complicações locais ou sistêmicas.

- Moderada: falência orgânica transitória (<48h) e/ou complicações locais/sistêmicas sem falência orgânica persistente.

- Grave: falência orgânica persistente (>48h), simples ou múltipla.

| Aguda (< 4 semanas) | Crônica (> 4 semanas) | |

| Pancreatite aguda intersticial | Coleção Fluida Pancreática Aguda– Líquido peripancreático sem necrose peripancreática associada | Pseudocisto Pancreático– Coleção encapsulada de fluido com uma parede inflamatória bem definida, geralmente fora do pâncreas, sem necrose |

| Pancreatite aguda necrotizante | Coleção necrótica aguda– Coleção contendo quantidades variáveis de líquido e necrose associadas à pancreatite necrosante; a necrose pode envolver o parênquima pancreático e/ou os tecidos peripancreáticos | Walled-off necrosis– Coleção madura e encapsulada de necrose pancreática e/ou peripancreática que desenvolveu uma parede inflamatória bem definida. |

Achados tomográficos:

| Aguda (< 4 semanas) | Crônica (> 4 semanas) | |

| Pancreatite aguda intersticial | Coleção Fluida Pancreática Aguda– Coleção homogênea com densidade fluida- Confinado por planos fasciais peripancreáticos normais- Sem parede definida (não encapsulada)

-Adjacente ao pâncreas (sem extensão intrapancreática) |

Pseudocisto Pancreático– Coleção homogênea com densidade fluida- Bem circunscrito, geralmente redondo ou oval- Nenhum componente não líquido

– Parede bem definida; ou seja, completamente encapsulado |

| Pancreatite aguda necrotizante | Coleção necrótica aguda– Densidade heterogênea e não líquida de graus variados em locais diferentes (alguns parecem homogêneos no início do curso)- Sem parede definida (não encapsulada)- Localização intrapancreática e/ou extrapancreática | Walled-off necrosis– Graus variáveis de loculação (alguns podem parecer homogêneos)- Parede bem definida, ou seja, completamente encapsulada- Localização intrapancreática e/ou extrapancreática |

Aplicação Clínica

- Fornece terminologia padronizada para descrição clínica e radiológica.

- Permite estratificação de risco e prognóstico logo na admissão.

- Esclarece que a gravidade depende da falência orgânica persistente, e não apenas da extensão de necrose.

- Amplamente adotada em guidelines internacionais e estudos multicêntricos.

Melhora a seleção de pacientes para manejo intensivo e estudos clínicos.

O tratamento das Coleções Fluidas Peripancreáticas é discutido no Guia Atualizado do Tratamento das Coleções Fluídas Peripancreáticas https://endoscopiaterapeutica.net/pt/assuntosgerais/papel-da-endoscopia-no-manejo-das-colecoes-fluidas-peripancreaticas/

Referência:

Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, Tsiotos GG, Vege SS; Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102–111. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779