Comentários do artigo – International consensus recommendations for difficult biliary access

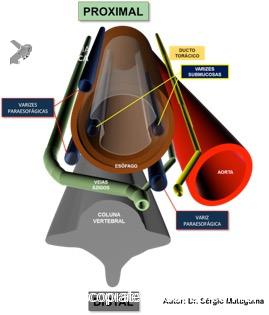

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é o procedimento de escolha para o tratamento das enfermidades biliopancreáticas e o acesso biliar é a etapa inicial fundamental do procedimento. O acesso biliar difícil pode ocorrer pela dificuldade da passagem do aparelho até a papila em pacientes com anatomia cirúrgica alterada, como anastomose em Billroth II ou em Y de Roux e/ou pela tentativa de canulação seletiva da via biliar , neste caso tanto em paciente com anatomia normal ou cirurgicamente alterada. A canulação difícil aumenta os riscos de complicações pós-cpre, particularmente pancreatite (PEP) e perfuração. Vários métodos são utilizados para superar um acesso biliar difícil, como as técnicas alternativas de acesso seletivo da via biliar utilizadas após a falha da canulação convencional da CPRE, como as técnicas de pré corte ou a utilização do duplo fio guia, além da utilização de procedimentos mais avançados com o uso de equipamentos especiais, como o ecoendoscópio e o enteroscópio com seus acessórios e dispositivos específicos, além do uso da drenagem biliar percutânea. Estas técnicas e procedimentos mais complexos tem riscos significativos, necessitam de treinamentos específicos e de prioridades e critérios nas suas utilizações.

Objetivo do estudo: Criar um consenso internacional de recomendações baseado em evidência para auxiliar os endoscopistas biliopancreáticos a enfrentar os desafios do acesso biliar difícil

Desenho do estudo: – Participaram do estudo especialistas em endoscopia biliopancreática avançada de vários países. – Foram realizadas as pesquisas na literatura ( MEDLINE, Cochrane, Library e Embase ) em 3 áreas :

- Acesso biliar difícil em anatomia normal

- Acesso biliar difícil em anatomia alterada

- Acesso biliar guiado (ecoendoscopia e/ou percutâneo)

Primeiro: foram enviados eletronicamente aos membros do consenso para avaliação das recomendações de acordo com nível de evidência e grau de recomendação. Segundo: Foi realizado uma reunião em julho de 2015 em Taipei ( Taiwan ) onde foram revisadas e discutidas as recomendações . Consenso foi considerado alcançado quando 80% ou mais dos votos indicaram “aceitar completamente” ou “aceitar com alguma reserva”. A recomendação foi rejeitada quando 80% ou mais dos votos “rejeitar completamente” ou “rejeitar com alguma reserva”. O nível de evidência e o grau de recomendação foram avaliados e 13 recomendações alcançaram o consenso.

Resultado das recomendações do consenso:

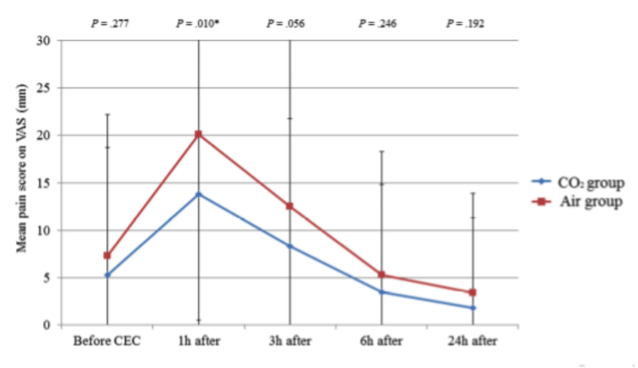

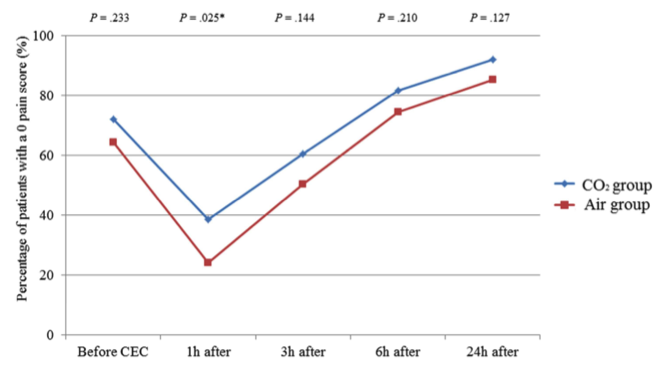

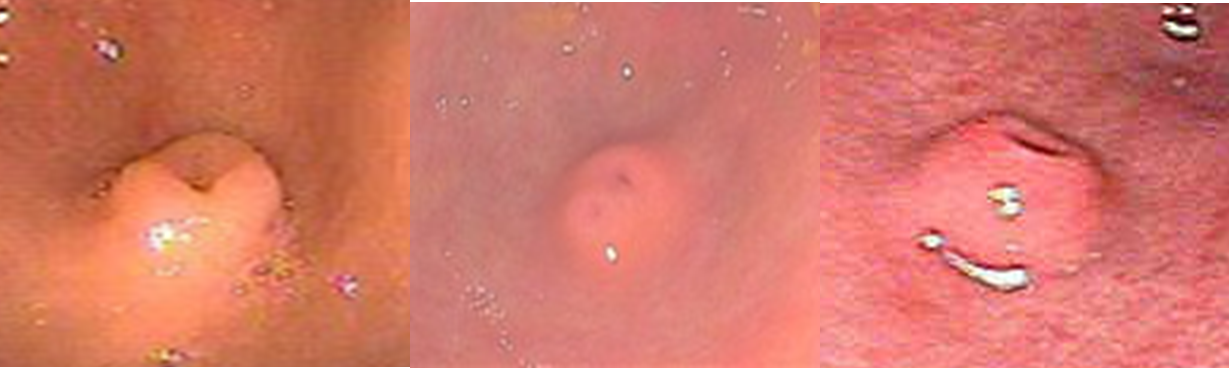

1- Acesso biliar difícil é definido pela incapacidade de canulação seletiva da via biliar pela técnica convencional de cateterização pela CPRE em 10 minutos ou até 5 tentativas ou pela falha em acessar (chegar) a papila maior. Nível de evidência II-A, Grau de recomendação B, Votação A 56%, B 44%, C 0%, D 0%, E 0%

2- Quando o acesso biliar endoscópico é difícil, técnicas alternativas podem ser necessárias. Estas requerem habilidades específicas e estão potencialmente associadas a um maior risco de eventos adversos. Nível de evidência III, Grau de recomendação C, Votação A 94%, B 0%, C 6%, D 0%, E 0%.

3- Medidas profiláticas contra a PEP (pancreatite pós-cpre), como a utilização de supositório de anti-inflamatório não esteroide via retal e ou a passagem de prótese pancreática são recomendados na falha da canulação biliar convencional. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 94%, B 0%, C 6%, D 0%, E 0%.

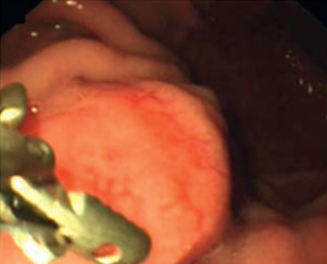

4- Quando a canulação biliar é difícil, técnicas como o pré corte (“precut”) e a utilização do duplo fio guia (primeiro deixa no ducto pancreático e o segundo na tentativa de acesso biliar) são recomendados. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 94%, B 6%, C 0%, D 0%, E 0%.

5- Todas as técnicas de pré corte apresentam altas taxas de sucesso de canulação biliar. A técnica de fistulotomia (“needle-knife fistulotomy” – NKF) com estilete parece ter menos eventos adversos. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 56%, B 38%, C 6%, D 0%, E 0%.

6- Paciente com reconstrução a Billroth II, tanto o endoscópio de visão frontal quanto o duodenoscópio de visão lateral apresentam taxas de acessos biliares comparáveis. O uso do duodenoscópio de visão lateral pode estar associado a maior risco de perfuração. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 62,5%, B 37,5%, C 0%, D 0%, E 0%.

7- Paciente com anatomia cirurgicamente alterada, particularmente com anastomose em Y de Roux , a enteroscopia assistida por dispositivo pode facilitar o acesso a papila ou anastomose bilioentérica. Nível de evidência I-A, Grau de recomendação A, Votação A 81%, B 19%, C 0%, D 0%, E 0%.

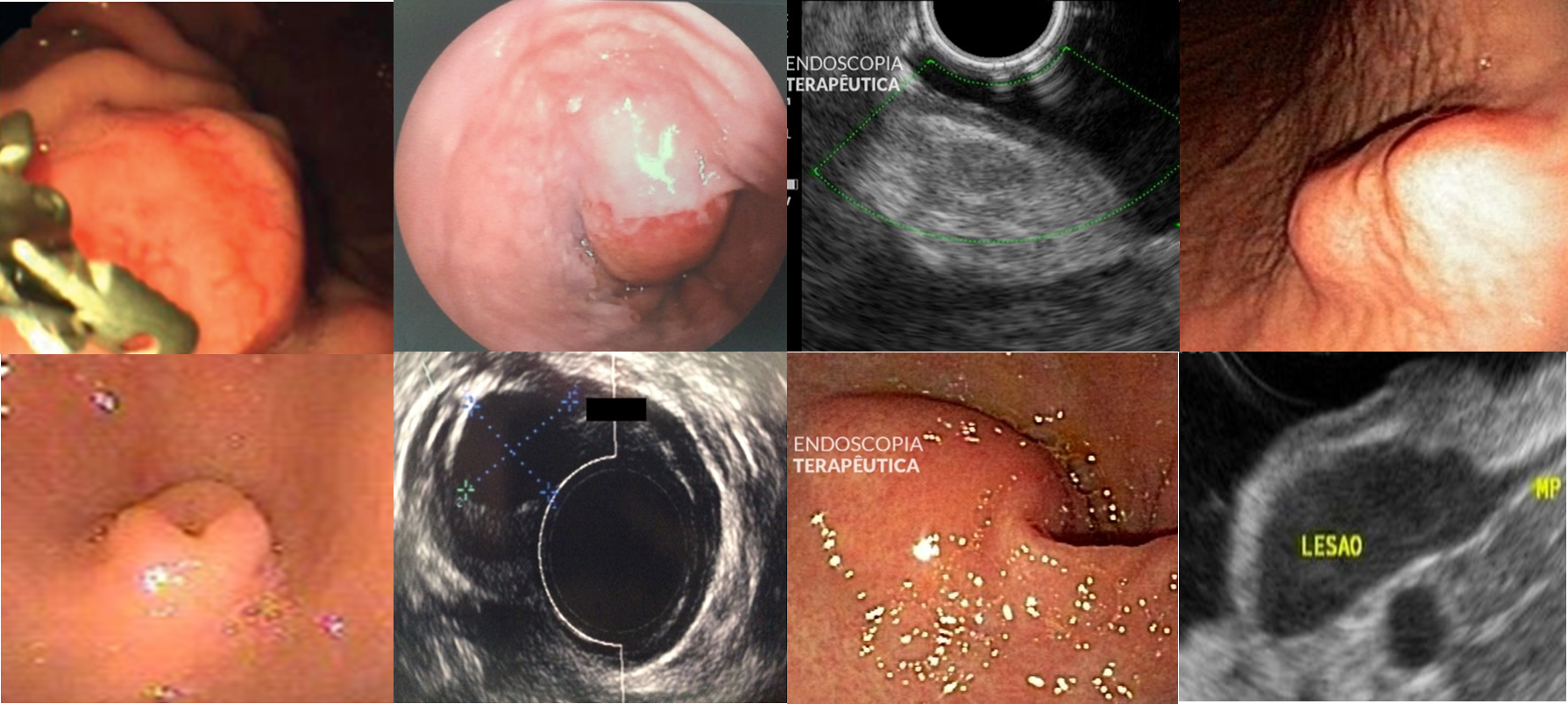

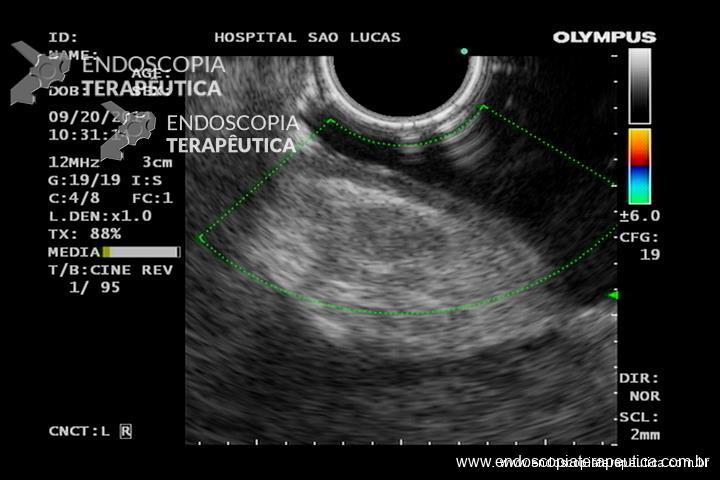

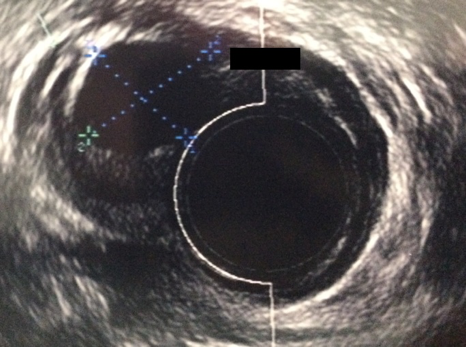

8- Quando há falha na canulação através da papila pelo métodos convencionais ou se a papila não é acessível, o acesso biliar ecoguiado é uma método viável para drenagem das vias biliares obstruídas. Nível de evidência I-A, Grau de recomendação A, Votação A 81%, B 19%, C 0%, D 0%, E 0%.

9- Onde ambos os acessos biliares guiados por ecoendoscopia são possíveis, a abordagem transduodenal, quando apropriada, parece ser mais segura que o acesso transgástrico. Nível de evidência II-B, Grau de recomendação B, Votação A 81%, B 19%, C 0%, D 0%, E 0%.

10- A drenagem biliar ecoguiada ( “EUS-BD” ) pode ser realizada com altas taxas de sucesso e aceitáveis taxas de eventos adversos em mãos experientes. Nível de evidência I-A, Grau de recomendação A, Votação A 77%, B 23%, C 0%, D 0%, E 0%.

11- O acesso trans-hepático percutâneo é um método viável de intervenção biliar quando os métodos endoscópicos falham ou não são apropriados. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 81%, B 13%, C 6%, D 0%, E 0%.

12- O acesso trans-hepático percutâneo e o acesso biliar ecoguiado ( “EUS-BD” ) parecem ser comparáveis em termos de eficácia e podem ser apropriados em paciente com anatomia cirurgicamente alterada. Nível de evidência I-B, Grau de recomendação A, Votação A 56%, B 31%, C 13%, D 0%, E 0%.

13- Na presença de estenose duodenal significativa, a dilatação endoscópica com balão e ou prótese enteral seguida de canulação biliar convencional pode ser considerada. As técnicas de acesso biliar ecoguiada ( “EUS-BD” ) ou trans-hepático percutâneo são abordagens alternativas de primeira linha. Nível de evidência III, Grau de recomendação C, Votação A 75%, B 19%, C 6%, D 0%, E 0%.

Comentários É importante enfatizar que frente a um caso de via biliar difícil em que o endoscopista não tenha segurança e recursos para avançar, é melhor parar o procedimento e encaminhar o paciente para centros de referência. O desenvolvimento da ecoendoscopia e da enteroscopia com auxílio de acessórios e dispositivos específicos permitiram um avanço no tratamento das enfermidades biliopancreáticas de acesso biliar difícil, através das várias técnicas de drenagens biliares ecoguiadas e do uso da enteroscopia e de seus dispositivos no acesso e tratamento das vias biliares de pacientes com anatomia cirurgicamente alterada. Diante destes avanços, faltava uma metodologia e clareza sobre os melhores passos seguintes em caso de falha. Este consenso esclarece e orienta cada passo no acesso biliar difícil de acordo com as melhores evidências disponíveis. Estas recomendações auxiliam o endoscopista biliopancreático, mas considero que estes procedimentos avançados devam ser realizados em centros de endoscopia biliopancreático de referência e nas mãos de endocopistas habilitados e experientes, devido aos altos riscos de complicações.

Referência: Wei-Chih Liao, et al. International consensus recommendations for difficult biliary access. Gastrointestinal Endoscopy volume 85, No.2 : 2017. DOI : 10.1016/j.gie.2016.09.037